立ち並ぶ朱塗りの鳥居で人気の佐助稲荷神社へ、まだまだ暑い9月の上旬に参拝に行ってきました。

2019年の台風で大きな被害を負いましたが、拝殿や社務所が新しくなった佐助稲荷神社の晩夏の様子を写真を添えてお伝えします。

*訪問日時は2021年9月7日です。

佐助稲荷神社へのアクセス方法・行き方

佐助稲荷神社へは鎌倉駅から歩いていくのが一般的です。

Google Mapで鎌倉駅から佐助稲荷神社までのルートを検索すると下記のようになっていますが、これは大きな間違いです。

31分・2.1kmとなっていますが、実際には1.3kmほどで徒歩17分くらいです。

ちなみに上記のGoogle Mapのルート後半は2021年9月現在、通れないルートです。元々後半は山道で、2021年9月現在は倒木のため、通れません。

鎌倉駅西口からまっすぐ伸びる道をずっと歩いてくると「佐助一丁目」という交差点があります。上記写真が佐助一丁目の交差点のところです。

ここを右折して進んでいくとY字になっているところがあります。

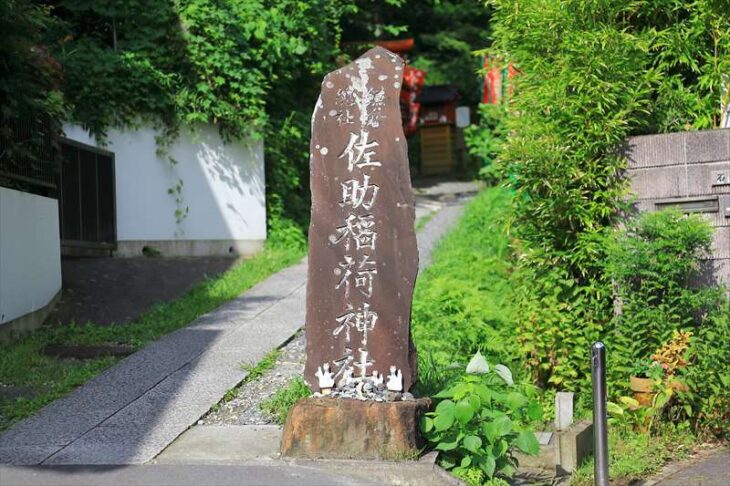

突き当りの中央付近に石碑(社号標)が見えます。

右の石碑には「佐助稲荷道」左の石碑には「銭洗辨財天道」と刻まれています。

このY字の交差点を左側にまっすぐ進めば佐助稲荷神社であり、途中で曲がれば銭洗弁財天の旧表参道にたどり着きます。

右側の下に「この先行き止まり」と書かれていますが、行き止まりの場所が佐助稲荷神社です。

ずっと歩いていくと上記の写真のように「佐助稲荷神社」の社号標が出てきます。この先に佐助稲荷神社の朱塗りの鳥居の連なりがあります。

Google Mapに道(参道)を付け足すと下記のようになっています。

Google Map上は道がありませんが、朱塗りの鳥居が立ち並ぶ参道が続いています。

なお上記の通りGoogle Mapのストリートビューで見ると社号標の少し手前に社務所があることになっていますが、2021年9月現在は取り壊されてありません。

2年以上、この辺りはストリートビューが更新されていませんから。

2021年9月時点で更地になっています。

佐助稲荷神社の鳥居が連なる参道

佐助稲荷神社と言えば、朱塗りの鳥居が連なる参道で人気です。

社号標から少し歩くとすぐに鳥居が見えてきます。

ここからゆっくり歩くと5分くらいは参道が続いています。

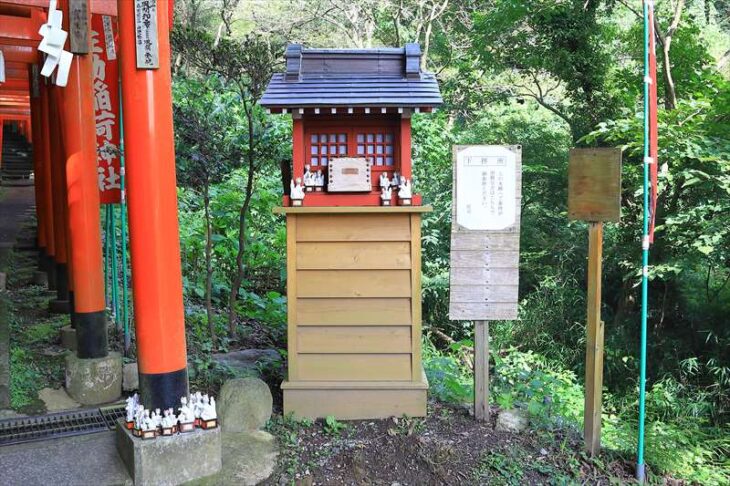

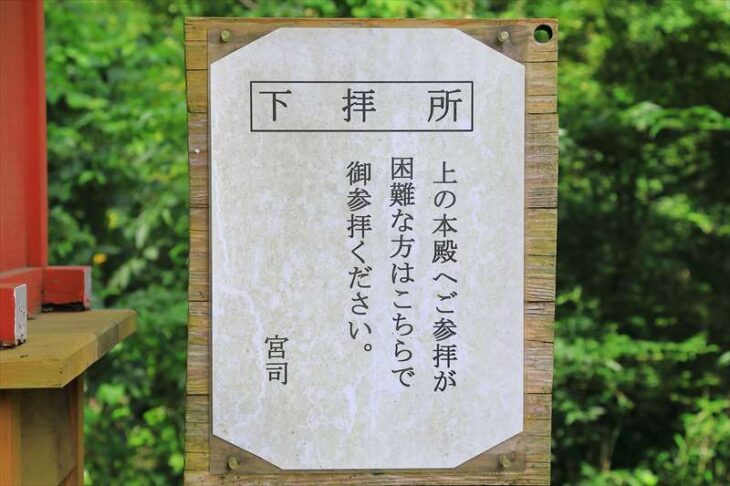

坂道になっているので年配の方で足が不自由だと厳しいということで遥拝所(下拝所)が置かれています。

健脚の方なら2~3分で拝殿まで到着します。

ここから拝殿の少し前まで100メートルほど鳥居が連なっています。

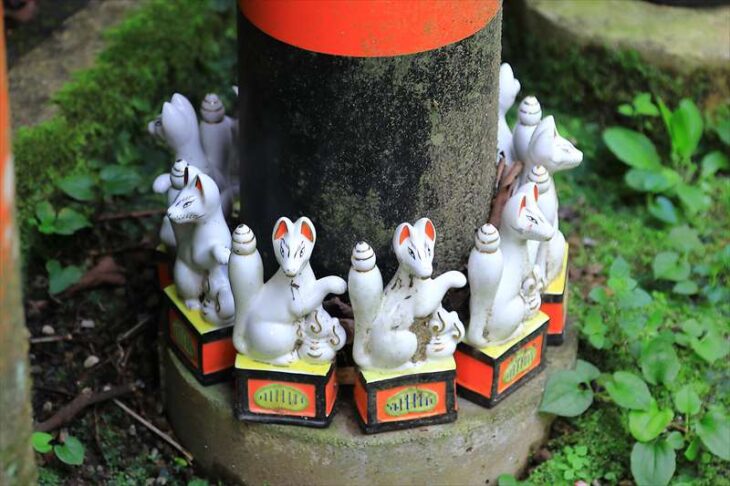

たまに鳥居の下の方を見てください。お狐様が置かれていることがあります。

ず~っと続くように見える鳥居、この日は割と早い時間に訪れたので誰もいませんでしたが、土日ともなると誰もいない状態で撮影するのは難しいかもしれません。

時折、灯籠が置かれています。

また鳥居と鳥居の間に石像のお狐様が奉納されている場合もあります。

かなり古いのか欠けていることが多いです。

なぜか対になっていないお狐様もいました。

ぼ~っとしていると気付かないかもしれませんが、朱塗りの鳥居に混ざって、石像の鳥居があります。

奥を見ると階段の角度が上がっているのがわかります。この角度が上がっている階段の手前まで、鳥居が連なっています。

奥に最後の朱塗りの鳥居が見え、その手間には橋が見えます。

この橋まで来ればもう少しです。

橋の手前にもお狐様が鎮座していました。

階段が急になっていますが、もう少しです。

振り返ってみても鳥居がかなり連なっていたことがわかります。

階段を上り終えると石の鳥居があります。

鳥居の手前にもまたお狐様がこちらを見ています。

鳥居の手前のスペースに手水舎がありましたが、この時は感染症対策で水は出ていませんでした。

拝殿の手前、最後の鳥居をくぐり数段の階段を上れば、到着です。

振り返って見てみると鳥居の上部のみで道のようになっています。

佐助稲荷神社の境内の様子

階段を上り終えると眼の前に拝殿があります。2020年に完成したまだ新しい拝殿です。

右側を見ると社務所があります。

左側を見ると小祠などが並び階段が見えます。

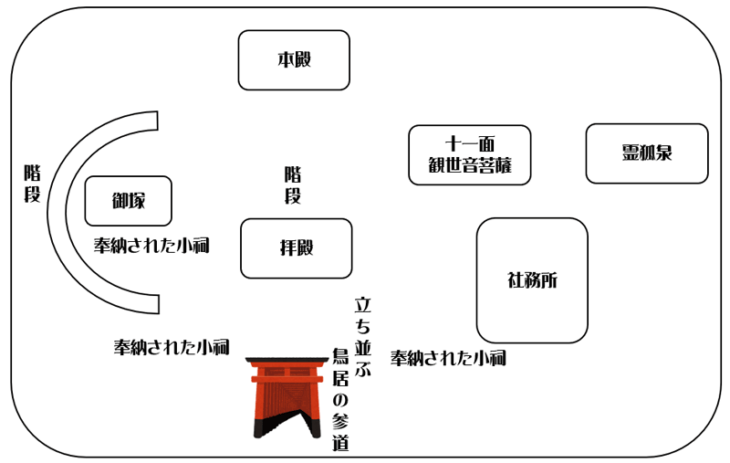

大雑把に佐助稲荷神社の境内は上記の図の通りです。

- 拝殿

- 十一面観世音菩薩

- 霊狐泉

- 社務所

- 奉納された小祠郡

- 御塚

- 本殿

新しい拝殿

佐助稲荷神社の拝殿は老朽化が進んでいたため、2018年12月から建て替えられていました。

予定では2019年12月に完成の予定でしたが、2019年9月の台風15号で倒木がありまもなく完成だった拝殿の屋根が壊れてしまいました。そこから懸命に工事を行い、2020年2月、初午祭の前に見事完成させたそうです。

訪れたのは2021年9月ですから完成してから1年半ほどなので、まだまだ新しさがわかりました。

扁額には「佐助稲荷神社」と刻まれています。

お賽銭を入れ、二拝二拍手一拝をして参拝しました。

十一面観世音菩薩

社務所の横に小さなお堂があります。

これが縁結びのご利益があると言われている「十一面観世音菩薩」です。

江戸時代に尼寺から移されたと言われています。でもなんで神社に菩薩?と思うかもしれませんが、昔は神仏習合で、お寺の中に普通に神社があったり、逆もありました。その名残です。

さて、ここで悩むのがお参り方法です。神社であれば二拝二拍手一拝、お寺やお堂であれば、合唱一礼が一般的な作法です。

ここは神社、でも菩薩様…

悩んだ末、合掌一礼でお参りしました。

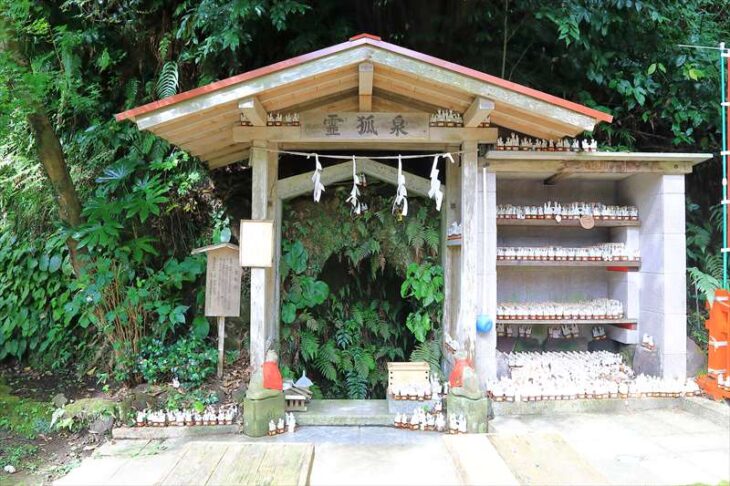

霊狐泉

社務所の脇を抜けて裏側に回ると「霊狐泉」と呼ばれるところがあります。飲めませんが泉が湧いています。

霊狐の神水として縁起が良いとされています。

その横にはおびただしい数のお狐様が奉納されていました。

社務所

拝殿で参拝し、十一面観世音菩薩様にも参拝した後は社務所で御朱印をいただきに。

社務所は2019年9月に完成しており、まだまだ新しさがわかります。台風の時に社務所は台風の被害には合わなかったそうです。

御守や御朱印帳も販売されています。

御朱印は佐助稲荷神社のものと十一面観世音菩薩の2種類があり、2種類ともいただきました。

奉納された小祠郡

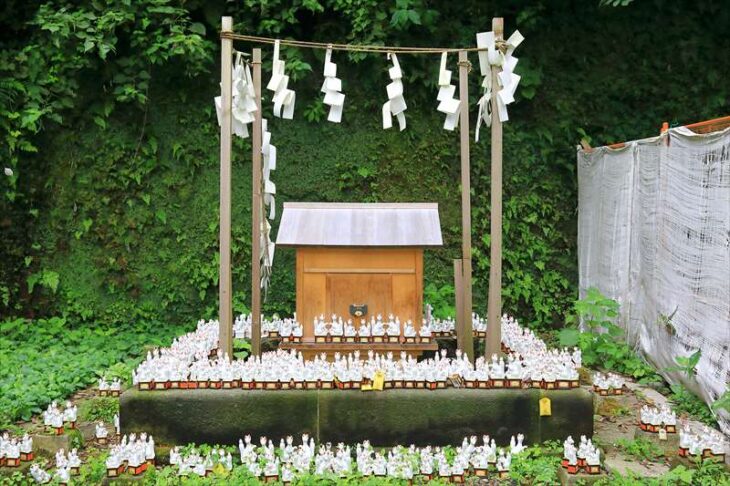

佐助稲荷神社で驚くのが小祠の数と奉納されているお狐様の数です。

境内のあちこちに小祠(小さなほこら)が置かれていて、その周りに小さなお狐様が置かれています。

佐助稲荷神社は、出世稲荷とも言われています。源頼朝がここを参拝したことで鎌倉幕府が出来たという言い伝えがあるからです。

数ある小祠は、奉納されたものということですが、数はいくつあるか既にわかりません。

また拝殿の左側には石像のお狐様がたくさん奉納されています。

これらの小祠や奉納されたお狐様があまりにも多くて、ちょっと異世界に来たような感じになります。

御塚

拝殿の手前の左側を進むと階段があり、階段を少し上っていくと、また小祠やお狐様が大量に奉納されています。

御塚と言われているようで、苔むした小祠が不思議な空間にしています。

この奥にもまだまだ続いていて、更に上がっていくと本堂に出ます。

本殿

拝殿の裏へ行くと本殿への階段が伸びています。

階段を上り本殿へ

本殿の前には朱塗りの鳥居があり、ここにもおびただしい数のお狐様が並んでいます。

本殿の前にお賽銭箱がありますが、手前のお狐様の数が半端ないです。

その奥に本殿があります。以前はもう少し大きい本殿がありましたが2019年9月の台風で甚大な損害にあい、今は小祠のみとなっています。

いずれ本殿も再建されると思います。

夏の佐助稲荷神社へ行こう

夏の雨上がり後に訪れたので苔がみずみずしくとても綺麗な境内になっていました。

苔が美しいのは6月から7月くらいですが、雨上がりなら8月9月もまだまだ美しいです。

連なる鳥居で異世界へ向かい、おびただしい数の小祠とお狐様でまさに異世界を楽しめるような、そんな空間の佐助稲荷神社、苔が美しい夏場がおすすめです。

是非、訪れてこの特殊な雰囲気を楽しんでください。

以上、晩夏の佐助稲荷神社への参拝レポートでした。

- 住所:〒248-0017 神奈川県鎌倉市佐助2-22-12

- TEL:0467-22-4711

- 御朱印:あり

- 参拝可能時間:24時間(夜は非常に危険)

- 社務所受付時間:9:00~16:00

鎌倉の代表的な神社