| 2027年(令和9年) |

| 10月(神無月) |

| 24 |

| 日曜日 |

| 旧暦:2027年9月25日 |

| 先負 / 直:満 / 宿:虚 |

| ひのえね / 三碧木星 |

| 二十四節気:霜降 |

| 七十二候:霜始降 |

| 祝日:- |

| 雑節等:霜降 |

| 月齢 | 24 | |

| 月形 |  |

|

| 次の満月は「11月14日午後12時26分」 | ||

| 都市名 | 日の出 | 日の入 |

| 鎌倉 | 5:55:26 | 16:56:41 |

| 稲村ヶ崎 | 5:55:31 | 16:56:47 |

| 逗子 | 5:55:23 | 16:56:40 |

| 江ノ島 | 5:55:41 | 16:56:58 |

| 茅ヶ崎 | 5:56:02 | 16:57:16 |

| 城ヶ島 | 5:54:56 | 16:56:37 |

| 横浜 | 5:55:14 | 16:56:10 |

| 東京 | 5:54:16 | 16:55:43 |

日の出・日の入り時刻は、鎌倉は鎌倉市役所・稲村ヶ崎は鎌倉海浜公園稲村ヶ崎地区・逗子は逗子マリーナ・茅ヶ崎はサザンビーチが基準となっています。

2027年10月24日の六曜

2027年10月24日の六曜は先負です。

先負について

先負は、急用は避けるべき日とされています。「先んずれば即ち負ける」の意味で先勝とは反対の意味となっています。争い事や公事も良くないといわれ、すべてに平静を守ることが良いとされています。

元々は、吉日とされていましたが、字面から午前中は凶、午後は吉とされています。

読み方は「せんぷ」「せんふ」「せんまけ」「さきまけ」となっています。

2027年10月24日の十二直・二十八宿・二十七宿

- 十二直:満

- 二十八宿:虚

- 二十七宿:軫

十二直-満

- 読み方:みつ

- 意味:全てが満たされる日

- 吉凶:新規事・移転・結婚などは吉、動土・服薬は凶

二十八宿-虚宿

- 読み方:きょしゅく

- 読み方(訓読):とみてぼし

- 現在星座での概略位置:みずがめ座西部

- 距星:みずがめ座β星

- 吉凶:着始め・学問始めに吉、相談・造作・積極的な行動に凶

二十七宿-軫宿

- 漢訳名:軫宿・象宿

- 梵名:マガー

急速の事に吉。また、外国など遠方への旅、衣裳の修理、技芸を学ぶ事、結婚、田畑の開墾などに吉。

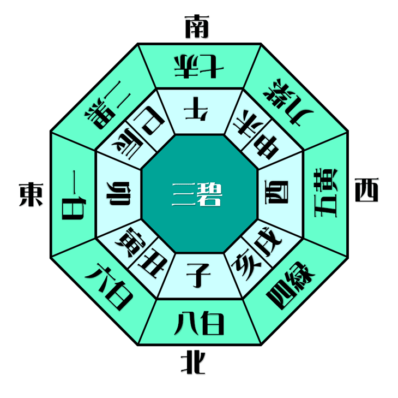

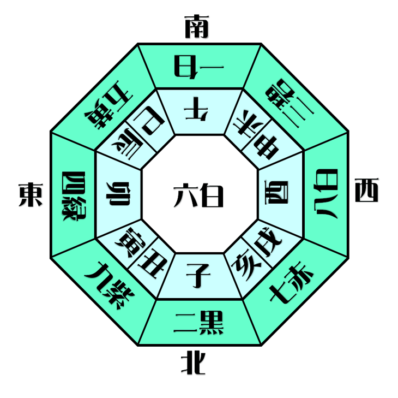

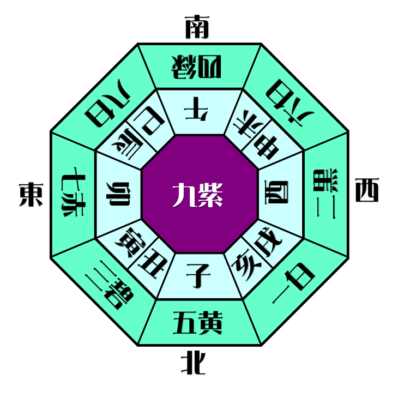

2027年10月24日の九星

三碧木星の相生(吉関係)

一白水星(水生木)・九紫火星(木生火)

三碧木星の比和(吉関係)

三碧木星※・四緑木星

三碧木星の相克(凶関係)

二黒土星(木剋土)・五黄土星(木剋土)・六白金星(金剋木)・七赤金星(金剋木)・八白土星(木剋土)

2027年10月24日の十二支・干支

日の十二支や十干

日の十二支:子の日

日の干支に関すること:子宝祈願おすすめ日

日の十干:丙の日

日の十二支によって、寺社の参拝の目的が変わることがあります。

日の十干は直接は暦に関係しませんが、五行を調べる時は日の十干によって決まります。

子の日に関すること

十二支の子(ね=ねずみ)に当たる日を「子の日(ねのひ)」と言います。

また正月の最初の子の日に、人々が野外に出て小松を引き抜いたり若菜を摘んだりし、宴遊を行って千代(ちよ)の長寿を祝う行事から転じて、正月七日の行事となりました。ただし、現在ではほぼ行われなくなっています。

ねずみ算式に増えると言われるほどネズミは子を生むことから、子の日は子宝祈願に向いているとも言われています。

また甲子の日(きのえねのひ)は大黒天と縁のある日とされ、金運・商売繁盛に縁起の良い日とされており、縁結びにも良い日とされています。

鎌倉市内で大黒天を祀っていて有名なのは、長谷寺です。

長谷寺内に大黒堂があり、鎌倉・江の島七福神の1つにも数えられています。

干支(暦月)

- 日干支:丙子

- 月干支:辛亥

- 年干支:丁未

干支(節月)

- 日干支:丙子

- 月干支:庚戌

- 年干支:丁未

一般的な日めくりカレンダーに記されているのは暦月の干支です。新暦基準で記載されています。

節月の干支は、九星気学等の占いで使われています。

2027年10月24日の選日

○が該当しているものです。

- 一粒万倍日:-

- 天一天上:-

- 不成就日:○

- 八専:-

- 十方暮:-

- 三隣亡:-

- 三伏:-

- 犯土:大犯土

- 臘日:-

不成就日とは

- 凶日

ふじょうじゅび、ふじょうじゅにち と読みます。

何事も成就しない日とされ、結婚・開店・子供の命名・移転・契約・芸事始め・願い事など、事を起こすことが凶とされます。

市販の暦では他にも色々なことが凶となっていて、結局は全てのことが凶ということになるとされています。

他の選日と重なった場合は、不成就日が勝る、つまり凶日になると言われています。

不成就日は旧暦の下記日にちで決まっています。

- 1月・7月/3日・ 11日・ 19日・ 27日

- 2月・8月/2日・ 10日・ 18日・ 26日

- 3月・9月/1日・ 9日・ 17日・ 25日

- 4月・10月/4日・ 12日・ 20日・ 28日

- 5月・11月/5日・ 13日・ 21日・ 29日

- 6月・12月/6日・ 14日・ 22日・ 30日

犯土とは

- 凶日

「つち」「ぼんど」と読みます。

土、椎、槌(読みはいずれも「つち」)と書く場合もあります。

犯土の期間には、土公神(どくじん)が本宮あるいは土中にいるため、土を犯してはならないとされています。

つまり、穴掘り、井戸掘り、種まき、土木工事、伐採など土いじりは一切慎むべきとされています。

特に、地鎮祭等の建築儀礼には凶日とされています。

犯土とは元来、これらの「土を犯す行為」、特に、現在の地鎮祭に相当する儀式を意味しましたが、後にそれを禁じる禁忌、その期間へと意味が変化しました。

庚午(甲子から数えて7番目)から丙子(13番目)までの7日間を大犯土(おおづち、大土などとも)、戊寅(15番目)から甲申(21番目)までの7日間を小犯土(こづち、小土などとも)と言います。

その間の丁丑(14番目)を間日(まび)、犯土間日(つちまび)、中犯土(なかづち)といい、この日は犯土には含まれません。あるいは、犯土には含まれても犯土の禁忌は存在しません。

2027年10月24日の暦注下段

○が該当しているものです。

- 天赦日:-

- 神吉日:-

- 大明日:-

- 鬼宿日:-

- 天恩日:-

- 母倉日:-

- 月徳日:○

- 受死日:-

- 十死日:-

- 帰忌日:○

- 血忌日:-

- 重日:-

- 復日:-

- 天火日:○

- 地火日:-

- 凶会日:-

- 往亡日:-

- 時下食:-

- 歳下食:-

- 大禍日:-

- 狼藉日:○(戌年生)

- 滅門日:-

月徳日とは

- 吉日

つきとくにち、がっとくにち と読みます。

家の増改築など土に関わる行いに吉とされています。

月は節月ですが、下記が月徳日となります。

- 1月・5月・9月=丙(ひのえ)の日

- 2月・6月・10月=甲(きのえ)の日

- 3月・7月・11月=壬(みずのえ)の日

- 4月・8月・12月=庚(かのえ)の日

帰忌日とは

- 凶日

きこにち、きしにち、きこび、きこじつ、きいみび と読みます。

暦には「きこ」とも書かれます。現在の暦では「きいみ」と書かれることもあります。

帰忌とは、天棓星(てんぼうせい:りゅう座のβ,γ,ζ,ν星)の精(精霊)のことです。

この帰忌が地上に降りて来て、人家の門の前で家人が帰って来るのを妨害するとされる日が帰忌日です。

市販の暦では、金の貸し借りも凶とされています。

月は節月ですが、1月・4月・7月・10月が丑の日、2月・5月・8月・11月が寅の日、3月6月9月・12月が子の日が帰忌日とされています。

天火日とは

- 特定のことにおいて凶日

てんかにち、てんかび と読みます。

地火日に対応するもので、五貧日ともいいます。

五行説では、火気を天火・地火・人火の3つに分けます。このうち天火とは、天の火気が酷しいという意味です。

天火日に棟上げ、屋根葺きなどをすると、必ず火災があるとされています。

また、家屋の修理や移徙(わたまし:貴人の転居)に凶とされています。

月は節月で下記の日が復日とされています。

- 1月・5月・9月:子の日

- 2月・6月・10月:卯の日

- 3月・7月・11月:午の日

- 4月・8月・12月:酉の日

狼藉日とは

- 凶日

「ろうしゃくにち」と読みます。万事に凶とされています。「三箇の悪日」という3つの凶日を示す中の1つです。

この日取りは天火日と全く同じです。この日を犯すと、百事皆失敗すると言われています。

2027年10月24日の縁日

- 普賢菩薩

- 地蔵菩薩

- 愛宕権現

縁日はお祭りのことではありません。縁日とは神様や仏様が降誕・降臨・示現・誓願など現世に表れたりする日や神仏に願いが届く日で、縁が出来る日のことです。

そのため縁日に該当する寺社に参拝に訪れて参拝すると普段よりもご利益・ご加護があると信じられていました。

普賢菩薩

縁日:毎月14日もしくは24日

普賢菩薩の縁日は、毎月14日ですが、24日に行っている寺院も多くあります。むしろ寺院で普賢菩薩の縁日を行っているところは24日の方が多いかもしれません。

京都宇治市の宝善院、東京江東区の深川不動堂は毎月24日を普賢菩薩の縁日としています。

鎌倉市内で普賢菩薩が有名なのは報国寺がありますが、縁日は行っていないようです。

地蔵菩薩

縁日:毎月24日

1月24日の年の最初の縁日は「初地蔵」と呼ばれ、今でも参拝に訪れる人がいます。

旧暦時代の7月24日は「地蔵盆」という縁日が行われていました。今でも続いているところは新暦の8月22日から8月24日に行っています。

鎌倉市内だと24日に地蔵尊の縁日をしているところは宝戒寺が「本尊地蔵尊護摩供」として行っています。また円覚寺塔頭の仏日庵も実施しています。

また鎌倉市内で地蔵尊と言えば「鎌倉二十四地蔵尊霊場」が有名です。

また覚園寺では毎年8月10日が黒地蔵盆が行われ多くの人が訪れています。

愛宕権現

縁日:毎月24日

1月24日の年始めの縁日は「初愛宕」と言われ、愛宕神社に参拝する人も多くいます。

旧暦6月24日の縁日は愛宕の千日詣とされ、この日に参詣すると1000回、参詣したことにあたるとされています。

鎌倉市内だと愛宕権現を祀っている寺社は無いので、縁日も行われていないようです。

以上、2027年10月24日の鎌倉の暦と運勢・縁日でした。

コメント